drapeau du siam

drapeau du siamHistoire | Thailande | Voyage

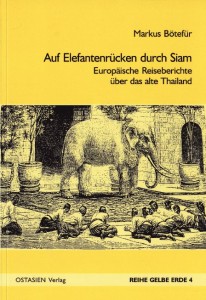

A dos d’éléphant à travers le SiamBrève histoire de la présence européenne au Siam - Récits des premiers voyageurs européens

A dos d’éléphant à travers le Siam

Ce petit livre de 128 pages, écrit par Markus Bötefür, historien et journaliste allemand, paru en 2009, en langue allemande, constitue une excellente introduction à la présence européenne au Siam, du XVe au XXe siècle.

Les récits d’un choix de voyageurs sont précédés d’une brève introduction, couvrant une période de 500 ans. L’auteur met en évidence la chronologie et les principales caractéristiques de ces récits. Il relève aussi un certain nombre de points-clés, ainsi que les réponses données par les rois du Siam et leur peuple aux défis représentés par l’arrivée des étrangers.

Ces récits ont été choisis en fonction de leur pouvoir d’évocation du Siam à l’époque où ils ont été écrits. Par un effet de miroir, les avis, préjugés et jugements portés par les voyageurs forment un portrait non seulement du Siam et de ses habitants, mais aussi une représentation de l’imaginaire d’Européens confrontés à l’étrangeté, à la différence. Le livre contient des témoignages privés (lettres et journaux de voyage) et des documents officiels, rédigés à la demande d’une institution.

L’histoire de la présence européenne au Siam en bref

Le premier récit sur le Royaume du Siam à être parvenu en Europe est dû à un commerçant de Chioggia, Niccolo’ di Conti. Parti de Venise en 1419, à l’âge de 34 ans, il parcourut une grande partie de l’Asie, apprit le persan et l’arabe et se fit passer pour musulman pour ne pas attirer l’attention. Ses voyages sont contemporains de ceux de l’amiral chinois Zheng He et ses récits se recoupent avec ceux des chroniqueurs accompagnant le grand navigateur et explorateur chinois. Entre 1425 et 1430, Niccolo’ di Conti visita la ville portuaire de Tenasserim (aujourd’hui Tanintharyi, au Myanmar), qui faisait alors partie du Royaume siamois d’Ayutthaya. Il relate brièvement le grand nombre d’éléphants qu’il aperçut dans les environs de la ville et la présence de beaucoup de bois précieux. Cela contribua sans doute à fixer de façon durable l’image que les Européens se feraient du Siam.

Il faudra attendre plus de 70 ans avant que d’autres Européens ne pénètrent sur territoire siamois. En 1511, après la conquête de la ville portuaire de Malacca, au Sud de la péninsule malaisienne, par les Portugais, Afonso de Albuquerque, leur chef des armées, réussit à établir un comptoir commercial dans la ville siamoise d’Ayutthaya, y pratiquer la religion catholique et construire une église. En échange, le Siam réclama la livraison d’armes à feu portugaises, qui l’aidèrent dans les incessants conflits qu’il entretenait avec les royaumes environnants.

L’arrivée des Portugais marque un changement de nature dans les relations entre le Siam et l’Europe. Comme ce fut le cas de nombreux autres commerçants italiens, notamment génois et pisans, les buts de Niccolo’ di Conti avaient été avant tout commerciaux. Il ne voyageait pas au nom de la République de Venise, mais en son nom propre. Tout autre est la figure d’Afonso de Albuquerque. Gouverneur des colonies portugaises en Inde (Estado da India), il est le représentant du roi du Portugal et fait partie d’un imposant système de pouvoir, alors en plein essor. Aussi, l’arrivée des commerçants lusitaniens est suivie de près de celle de missionnaires chrétiens. Les Portugais, comme plus tard les Espagnols et les Français, se sentaient investis de la mission de diffuser en Asie le message de l’Eglise de Rome.

C’est le premier point-clé relevé par l’auteur : les tentatives répétées de missions et de conversions auxquelles certaines puissances européennes (avec la notable abstention de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas) soumirent le roi et la population siamoises. Ces efforts étaient d’autant plus appuyés que les chrétiens avaient à subir la concurrence d’une autre religion conquérante, déjà présente sur place. Les missionnaires arabes et persans établis à Ayutthaya n’avaient de cesse de propager l’islam, sans plus de succès d’ailleurs que leurs concurrents chrétiens.

Par ailleurs, les missionnaires chrétiens étaient tout sauf unanimes dans leur effort de conquête des âmes, les Jésuites le disputant aux Dominicains et aux Missions de Paris.

Les rois siamois surent habilement se soustraire aux diverses tentatives de conversion, non sans manifester, en même temps, une grande tolérance qui permettait aux Européens de pratiquer leurs religions sans encombres. Toutefois, cette tolérance avait paradoxalement l’effet de susciter dans l’esprit des missionnaires des espoirs jamais taris de pouvoir un jour parvenir à leurs fins.

Plutôt qu’aux messages spirituels, certains rois, notamment Phra Narai (1656-1688), s’intéressaient plus particulièrement au savoir scientifique des missionnaires jésuites.

Vers la moitié du XVIIe siècle, l’Asie du Sud-Est avait été investie par plusieurs puissances coloniales européennes. L’archipel indonésien était aux mains des Pays-Bas, qui en exploitaient les richesses par Compagnie des Indes Orientales (VOC) interposée; une grande partie des Philippines appartenait à l’Espagne et le Royaume-Uni, à travers sa propre Compagnie des Indes Orientales, commençait à prendre pied en Inde. Situé en position stratégique entre ces régions et le monde chinois, le Siam, quoique relativement peu pourvu de biens pouvant attirer les commerçants, constituait un pôle d’intérêt aussi bien pour les Arabes et Persans que les Européens.

On voit émerger ici un deuxième point-clé : contrairement à l’Indonésie, où les marchands étrangers se voyaient confrontés à une multitude de principautés indépendantes et ne savaient parfois pas avec qui négocier, au Siam c’est le roi qui réunissait dans sa personne tous les privilèges commerciaux et représentait donc un interlocuteur unique.

A cela s’ajoutait le fait que les rois siamois étaient en général ouverts aux relations commerciales extérieures. En conséquence, Ayutthaya et le reste du Royaume du Siam avaient vu s’établir sur leur territoire de nombreux comptoirs commerciaux : Persans, Arabes, Japonais, Vietnamiens et Chinois y côtoyaient Portugais, Néerlandais, Britanniques et Français.

Chaque délégation cherchait à s’assurer des avantages et privilèges commerciaux, souvent au détriment des autres, ou alors la possibilité de propager sa foi.

C’est ici qu’apparaît un troisième point-clé. De tout temps et jusqu’à l’apogée des impérialismes franco-britanniques au XIXe siècle, les souverains siamois ont tenté, non sans succès, de manipuler les puissances étrangères en les montant les unes contre les autres, dans un jeu où seul comptait leur propre intérêt. C’est cette tactique qui a permis au Siam de se soustraire à la colonisation directe, une particularité bien ancrée, encore de nos jours, dans l’inconscient collectif thaïlandais.

On sait que l’ouverture aux étrangers connut un brusque arrêt après les événements liés à la montée au pouvoir puis à la chute de Constantin Phaulkon, à l’arrivée des Français et aux tentatives d’ingérences de ces derniers et des Néerlandais dans la politique intérieure du Royaume. Celui-ci se ferma face à l’extérieur et ses souverains rompirent toutes les relations avec les cours européennes.

Cette fermeture dura de 1690 à 1820, mais une vraie ouverture n’intervint que vers 1850, lorsque le roi Mongkut (Rama IV) se vit confronté à la pression conjointe des impérialismes français et britannique, se manifestant en Indochine et en Birmanie. Comme l’empereur japonais Mutsuhito, Mongkut chercha à moderniser son pays selon le modèle européen, suivi après sa mort par son fils Chulalongkorn (Rama V), qui réussit à maintenir la balance entre les exigences françaises et britanniques et à éviter la colonisation de son pays, tout en poursuivant sa modernisation.

L’auteur note ici qu’à mesure que le Siam était visité par des voyageurs de plus en plus nombreux, souvent pourvus d’appareils photographiques, les récits parfois invraisemblables des origines laissèrent la place à la présentation d’un pays merveilleux et mystérieux, dont les habitants captivaient et à la fois déroutaient les étrangers par leur apparente tolérance bouddhique et leur caractère aimable et xénophile.

Plus tard, journalistes et romanciers créérent l’image et le récit d’un pays où la population était à la fois emplie de joie de vivre et de superstitions, se consacrant entièrement à l’accueil de ses visiteurs avec une certaine naïveté enfantine.

Cela n’empêche d’ailleurs pas ces mêmes chroniqueurs de regretter le bon temps jadis, où les éléphants blancs rôdaient dans les forêts et le tourisme n’avait pas encore exercé ses ravages.

Les premiers voyageurs européens et leurs récits

D’une part, Markus Bötefür nous présente les récits de 18 voyageurs européens, entre le XVIe et le XXe siècle, qui décrivent des événements ou des observations faites durant leurs voyages. Dans son texte introductif, l’auteur cite, d’autre part, une demi-douzaine d’autres voyageurs – dont deux Persans – sur des thèmes spécifiques, généralement la religion.

Il est intéressant de constater que quatre des dix-huit récits retenus traitent d’éléphants, les autres donnant des descriptions et remarques sur les us et coutumes siamois, les paysages fluviaux, le pouvoir, la capitale et l’avènement des temps modernes.

Les portraits successifs du Siam qui s’en dégagent révèlent à la fois le changement des perceptions chez les voyageurs et les changements sociaux et historiques intervenus au Siam.

Ces récits ont été rédigés en portugais, néerlandais, français, allemand et anglais, parfois traduits et retraduits. Le livre en présente la version allemande.

Quant aux nationalités des voyageurs, on trouve un Flamand, un Néerlandais, quatre Français, sept Allemands, quatre Ecossais et un Anglais. Les statuts, intérêts et professions de ces personnes sont très divers et le tableau qui résulte de leurs récits, très varié.

On peut déplorer l’absence de récits de voyageuses; celles-ci, lorsqu’elles existaient, se déplaçaient probablement à l’ombre de leurs pères ou époux, leur heure n’étant pas encore venue.

Passons brièvement en revue, groupés par thèmes, une partie des témoignages de ces voyageurs qui viennent de loin et qui échafaudent une intéressante toile de fond pour la connaissance de la Thaïlande actuelle :

1. L’éléphant : cet animal fétiche, très apprécié des Siamois, l’est aussi de certains voyageurs, qui relatent quelques aspects liés à son statut et à son comportement :

Jacques de Coutre (1577-1640), commerçant brugeois au service du Portugal, faisait partie, en 1596, d’une délégation commerciale portugaise qui rendit visite au roi Naresuan d’Ayutthaya. Son fils, Esteban de Coutre, réécrivit le journal de son père quarante ans plus tard (Vida de Iaques de Coutre, natural de Brugas).

De Coutre décrit en détail les obsèques d’un éléphant royal; l’éléphant est incinéré avec les honneurs dues à un souverain, en présence du roi, de la noblesse et des talapoins (moines bouddhiques). Ce récit représente le premier témoignage européen sur la profonde vénération que les Siamois avaient pour leurs éléphants, au point d’en faire des êtres quasiment divins. Le récit se termine par une scène qui nous rappelle certaines pratiques d’autres cultures : à leur demande, deux cornacs sont sacrifiés et incinérés en même temps que leur éléphant.

Une seconde histoire d’éléphants est narrée par Jeremias van Vliet (1602-1663), directeur, de 1633 à 1642, du comptoir commercial de la VOC (Compagnie néerlandaise des Indes orientales) à Ayutthaya. Auteur de quatre livres sur le Siam, ce commerçant érudit écrit entre 1637 et 1638 une Beschrijving van de koninkrijk Siam, description du Siam qui, la première, rend compte en détail de la vie de la métropole commerciale d’Ayutthaya.

Comme de Coutre, il est fasciné par les éléphants et décrit le rôle du fameux éléphant blanc, considéré au Siam comme une merveille de la nature, digne du seul roi. La découverte et capture d’un éléphant blanc tient de l’événement divin et l’animal est transféré sans délai dans les haras royaux. Il ressort du récit de van Vliet que l’éléphant blanc est en réalité souvent de couleur beige voire cuivrée.

Claude de Forbin (1656-1733), officier de marine français, avait accompagné au Siam Alexandre de Chaumont, ambassadeur de France. Resté au Siam après le retour de l’ambassade en France, il fut nommé amiral, puis gouverneur de Bangkok par le roi Narai. Il nous a laissé les Mémoires du comte de Forbin.

Comme tant d’autres, de Forbin est aussi attiré par les éléphants, qu’il décrit comme sensibles et intelligents, n’oubliant jamais les torts qu’on leur a faits. C’est peut-être là que se situe l’origine de l’expression « Une mémoire d’éléphant ».

Henri Mouhot (1826-1861), naturaliste et explorateur français, connu pour avoir redécouvert le site d’Angkor au Cambodge, écrivit un récit de voyage illustré, Voyage à Siam et dans le Cambodge, publié à titre posthume en 1888 et qui le rendit célèbre.

Dans une lettre de 1864 à son épouse Annette, il relate sa rencontre, à Chayaphum, avec un éléphant blanc, capturé au Laos et destiné à être transporté à Bangkok, à la cour du roi. Mouhot aussi remarqua que le prétendu éléphant blanc était plutôt beige voire brun, tout en se rendant compte que l’animal était traité comme une divinité, avec ses serviteurs et ses repas pris dans de la vaisselle en or. C’est précisément la nourriture de choix servie à l’éléphant, à base de gâteaux, biscuits et sucreries, qui semble avoir été la cause du décès prématuré de l’animal, dû à un problème gastrique.

En bon scientifique, Mouhot décrit ce qui fait qu’un éléphant, même de couleur foncée, est considéré comme un éléphant blanc : sept attributs, dont la couleur rose du palais, des orteils, etc. lui confèrent cette qualité.

2. Vie fluviale : certains voyageurs furent séduits par le grand fleuve qui traverse la plaine centrale du Siam. Appelé Ménam par les Européens (contraction de son nom complet, Mae Nam Chao Phraya), le Chao Phraya est, aujourd’hui comme à l’époque, une voie de circulation fort importante, reliant le Golfe du Siam à Bangkok et à Ayutthaya, les routes étant rares, inconfortables, voire périlleuses. De ce fait, les rives du fleuve étaient riches en agglomérations qui permettaient d’observer la vie des autochtones tout en voyageant, sans compter le trafic fluvial, abondant et haut en couleurs.

Engelbert Kaempfer (1651-1716), philosophe et médecin allemand, auquel sa ville natale de Lemgo, en Westphalie, a consacré de nos jours un lycée, voyagea en Russie, en Perse, en Insulinde et au Japon, au service de la Suède d’abord, puis des Pays-Bas. Lors de son voyage à Nagasaki, il séjourna un mois au Siam, d’où il ramena un récit, publié en 1695.

Parti de l’embouchure du Chao Phraya, Kaempfer remonta le fleuve et décrivit les beaux temples rencontrés, les fortifications de Bangkok, le comptoir néerlandais bâti sur des pieux en bambou. Il relata les mésaventures du commandant du comptoir avec les serpents et les tigres, nombreux dans les environs du fleuve. Féru de botanique (il décrivit, le premier, le gingko du Japon et en rapporta des graines en Europe), il recensa les plantes qu’il rencontra. Comparant le Chao Phraya au Nil, il relèva son rôle primordial pour l’agriculture du Siam, décrivit les fêtes propitiatoires qui se déroulaient en son honneur, les villages sur pilotis qui jalonnaient son cours, les nombreux vergers et la nature marécageuse et sauvage du fleuve entre Bangkok et son embouchure, riche en animaux sauvages (singes, oiseaux, félins et reptiles ) et, surtout, en nuages de moustiques, « extrêmement agaçants, rendant le voyage désagréable et réduisant à néant tout le plaisir ».

George Finlayson (1790-1823), naturaliste et chirurgien écossais, accompagnait son compatriote John Crawfurd dans sa mission commerciale et diplomatique au Siam et en Cochinchine. Ses souvenirs furent publiés en 1826, à titre posthume (The mission to Siam and Hue in Cochin China). Il y décrivit les populations et la nature des régions visitées. En parcourant le Chao Phraya, il eut l’occasion de rencontrer les autochtones, polis et amicaux. Il en fit également une description en termes de physiognomie (« science » déjà sujette à critiques au XVIIIe), relevant notamment les cheveux courts portés par les deux sexes, leur goût des dents noircies, leur aspect replet et leur habillement simple.

3. Rencontres avec le pouvoir : les voyageurs que leurs fonctions mettaient en contact avec le pouvoir siamois, ou que leur curiosité poussait à en parler, nous ont laissé des pages décrivant le roi, la princesse ou un gouverneur de province.

Ainsi, Alexandre de Chaumont (1649-1710), premier ambassadeur envoyé en mission à la Cour de Siam par le roi Louis XIV, persuadé que le but de sa mission consistait principalement à convertir le roi Narai et la population au catholicisme, négligea quelque peu l’établissement de relations commerciales avec le Siam. Encouragé par le conseiller royal Constantin Phaulcon et la bienveillance du roi siamois, il échoua dans sa tentative missionnaire peu réaliste, non sans commettre une gaffe historique. Admis en présence du roi à Ayutthaya, pour bien montrer la supériorité du roi de France il s’ingénia à présenter la lettre de Louis XIV à Narai, dont il était porteur, de façon à contraindre le roi du Siam à se baisser, depuis son trône haut perché, pour en prendre possession. Cet incident ne contribua pas à accroître les chances de succès de l’ambassade.

Néanmoins, de Chaumont laissa un récit détaillé de son voyage (Relation de l’Ambassade de Monsieur le chevalier de Chaumont à la Cour du Roy de Siam), décrivant le quotidien des Siamois, leur culture, us et coutumes, ainsi que la Cour d’Ayutthaya. Pour écrire son essai sur la princesse royale il dut entièrement se baser sur les confidences d’une dame de la Cour, l’épouse de Phaulcon, la princesse demeurant invisible aux yeux des hommes.

Agée de 28 ans, belle et indépendante, cette princesse était entourée d’une cour formée des épouses des mandarins. Elle administrait la justice, participait aux chasses royales, était habillée d’un pagne et d’une chemise et portait les cheveux courts. Très soignée de sa personne, elle se baignait plusieurs fois par jour. Ce dernier point a dû beaucoup étonner de Chaumont, habitué aux coutumes de loin plus économes en eau des dames de la Cour de Versailles.

John Crawfurd (1783-1868), fonctionnaire des colonies et médecin écossais, était au service de la Compagnie britannique des Indes orientales. Cet ami du fondateur de Singapour, Stamford Raffles, fut chargé en 1821-22 par le Gouverneur général du Bengale d’une mission commerciale et diplomatique au Siam et en Cochinchine. Il échoua dans sa tentative, mais laissa un récit (Journal of a mission to the Courts of Siam and Cochin China) relatant entre autres sa visite chez le Gouverneur de Pak Nam (aujourd’hui Samut Prakan). Bötefür donne la description de cette visite comme exemple de l’arrogance coloniale envers les coutumes des Siamois. En effet, Crawfurd se dit étonné des questions très précises que le Gouverneur lui posa sur les raisons de sa mission, le nombre d’armes transportées, la valeur des cadeaux destinés au roi. Lorsqu’on sait que sa mission était commanditée par une puissance coloniale déjà présente en Inde, on est plutôt surpris par la perspicacité du Gouverneur, que Crawfurd décrit comme « indélicat et rapace ».

Chef d’une délégation du Gouvernement prussien chargée d’établir des traités commerciaux et d’amitié avec le Japon et la Chine, le diplomate comte Fritz zu Eulenburg (1815-1881) visita également le Siam. Il laissa une correspondance privée, publiée en 1900 seulement par son fils (Ostasien 1860-62), qui rendit compte d’une visite chez le roi du Siam Rama IV, dit Mongkut, le jour de Noël 1861. D’emblée, le diplomate fut étonné de la ressemblance du roi avec un aristocrate prussien de ses connaissances, même si Mongkut, semble-t-il, était un grand mâcheur de bétel. Ce roi modernisateur reçut les Prussiens avec une grande courtoisie et des manières exquises, ce qui lui valut toute leur sympathie. Le roi leur faisant savoir que la politique coloniale ne pouvait que déboucher sur des guerres, les diplomates prussiens profitèrent de l’entrevue pour persuader Rama IV que jamais la Prusse ne voudrait créer des colonies en Asie du Sud-Est. En toile de fond à cette discussion se détache la présence française en Indochine, que le roi regardait avec inquiétude; on sait que le Siam réussira à se soustraire aux menées impérialistes franco-britanniques moyennant quelques concessions territoriales et un jeu diplomatique subtil, renvoyant dos à dos les deux puissances coloniales. L’audience se termina par un exercice militaire des troupes siamoises, exécuté « avec une grande précision, à l’anglaise ».

Alexander Hamilton (1680-1730), capitaine de marine écossais ayant parcouru toute l’Asie du Sud-Est et de l’Est, est l’auteur d’un livre où il narre l’ensemble de ses aventures. Ses descriptions du Siam (A new account of the East Indies) portent une empreinte très personnelle, non exempte d’humour.

Ainsi, sa description du roi du Siam, est fondée sur des observations personnelles et des informations de seconde main, l’intéressé n’ayant pas été reçu personnellement par le roi. Il relève le caractère divin du monarque, son amour des titres et des éléphants « blancs », les honneurs que lui réservent ses sujets. Hamilton ne manque pas de mentionner certaines fêtes rituelles comme la traversée annuelle d’Ayutthaya à dos d’éléphant, le kathin royal (descente du Chao Phraya en barge royale) et l’audience quotidienne des mandarins. Ses remarques sont traversées par un fond d’attitude irrévérencieuse, qui trahit le libre penseur.

4. Bangkok, le site, les gens, le roi : l’un des témoignages s’attache à la description détaillée de la capitale du Siam, Bangkok, pendant le règne du roi Rama V (Chulalongkorn). Ce roi clairvoyant et réformiste, confronté à l’arrivée en Indochine des puissances coloniales, avait continué le processus de modernisation des structures politiques et administratives, ainsi que la promotion de l’innovation technologique commencés par son père.

C’est le cinéaste animalier et écrivain allemand John Hagenbeck (1868-1940), frère du fameux fondateur de zoos Carl Hagenbeck, qui visita Bangkok en 1910. La côte siamoise, plate et sauvage, ne lui parut pas très exaltante, mais plus il approchait de la capitale, plus il fut agréablement surpris de constater que ses environs étaient animés, verdoyants et truffés de belles propriétés de maître. La ville, très étendue et à l’habitat dispersé, ne se livra au visiteur que peu à peu. C’est surtout le profil du Wat Pho, se détachant des constructions basses qui l’entourent, qui marquait le site de son empreinte. Hagenbeck, dès son arrivée, fit la connaissance du fameux Hôtel Oriental, le meilleur que Bangkok pouvait alors offrir à ses hôtes. Il n’en est pas autrement impressionné, comparant son équipement, sa nourriture et même les conversations qui s’y tiennent, à tous les hôtels « que l’on peut trouver sur la grande route qui relie Port Saïd à Yokohama ». Si l’ambiance de l’Oriental lui parut indienne, à sa première sortie il s’aperçut que cette ressemblance ne résistait pas à l’observation critique : les gens étaient vifs et désinhibés, aucune servilité n’étant perceptible dans leur comportement. Les femmes surprirent le voyageur par leurs rires et leurs plaisanteries et, nous dit Hagenbeck, « n’étaient pas excessivement prudes ». Déjà à l’époque, Bangkok était peuplée d’un tiers de Chinois, très différents, par leur caractère, des Siamois. Selon Hagenbeck, autant ces derniers sont peu travailleurs et entreprenants, pensant surtout à s’amuser, autant les premiers possèdent « un esprit calculateur et une énergie tenace et silencieuse », qui leur valut de contrôler tout le commerce du pays. Reconnaissant l’oeuvre modernisatrice de Chulalongkorn, homme éclairé et prévoyant, Hagenbeck n’en fut pas moins choqué par la persistance de la polygamie à la cour de Siam, le roi n’ayant pas moins de cent femmes et environ quatre-vingts enfants. C’était peu de choses si on le comparait à son père Mongkut, lequel arrivait à huit cents femmes et un nombre quasiment incalculable d’enfants. Conclusion, selon Hagenbeck : « Le Siam est un pays richement doté en princes et princesses, même si tous ne jouissent pas de privilèges royaux. »

C’est le cinéaste animalier et écrivain allemand John Hagenbeck (1868-1940), frère du fameux fondateur de zoos Carl Hagenbeck, qui visita Bangkok en 1910. La côte siamoise, plate et sauvage, ne lui parut pas très exaltante, mais plus il approchait de la capitale, plus il fut agréablement surpris de constater que ses environs étaient animés, verdoyants et truffés de belles propriétés de maître. La ville, très étendue et à l’habitat dispersé, ne se livra au visiteur que peu à peu. C’est surtout le profil du Wat Pho, se détachant des constructions basses qui l’entourent, qui marquait le site de son empreinte. Hagenbeck, dès son arrivée, fit la connaissance du fameux Hôtel Oriental, le meilleur que Bangkok pouvait alors offrir à ses hôtes. Il n’en est pas autrement impressionné, comparant son équipement, sa nourriture et même les conversations qui s’y tiennent, à tous les hôtels « que l’on peut trouver sur la grande route qui relie Port Saïd à Yokohama ». Si l’ambiance de l’Oriental lui parut indienne, à sa première sortie il s’aperçut que cette ressemblance ne résistait pas à l’observation critique : les gens étaient vifs et désinhibés, aucune servilité n’étant perceptible dans leur comportement. Les femmes surprirent le voyageur par leurs rires et leurs plaisanteries et, nous dit Hagenbeck, « n’étaient pas excessivement prudes ». Déjà à l’époque, Bangkok était peuplée d’un tiers de Chinois, très différents, par leur caractère, des Siamois. Selon Hagenbeck, autant ces derniers sont peu travailleurs et entreprenants, pensant surtout à s’amuser, autant les premiers possèdent « un esprit calculateur et une énergie tenace et silencieuse », qui leur valut de contrôler tout le commerce du pays. Reconnaissant l’oeuvre modernisatrice de Chulalongkorn, homme éclairé et prévoyant, Hagenbeck n’en fut pas moins choqué par la persistance de la polygamie à la cour de Siam, le roi n’ayant pas moins de cent femmes et environ quatre-vingts enfants. C’était peu de choses si on le comparait à son père Mongkut, lequel arrivait à huit cents femmes et un nombre quasiment incalculable d’enfants. Conclusion, selon Hagenbeck : « Le Siam est un pays richement doté en princes et princesses, même si tous ne jouissent pas de privilèges royaux. »

5. Description des Siamois et de leurs coutumes : c’est évidemment un sujet de choix, le choc culturel ayant dû être très marqué chez ces voyageurs débarquant dans une société asiatique fortement structurée, avec un arrière-fond historique et social important.

Le père Nicolas Gervaise (1662-1739), envoyé au Siam en 1683, pour accompagner une délégation des Missions étrangères de Paris, écrivit, en 1688, sa fameuse Histoire naturelle et politique du Siam, considérée comme l’une des descriptions les plus authentiques du Siam de son époque.

C’est un extrait sur l’habillement des Siamois que Bötefür nous propose. Constatant la simplicité de l’habit et l’absence de chaussures chez les gens ordinaires, comparées au luxe de la mise des nobles, Gervaise ne devait pas être trop dépaysé par rapport à son pays d’origine. Cependant, il fut frappé de stupeur par la coiffure des dames, courte et semblable en cela à celle des hommes. Mais c’est aussi l’habitude des Siamois de se noircir les dents, les dents blanches étant considérées de nature diabolique, qui déconcerta fortement notre religieux.

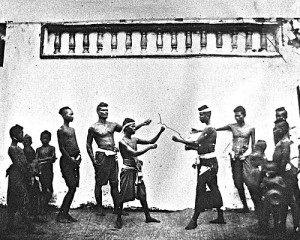

Militaire, puis planteur en Asie du Sud-Est, l’écossais James Low (1791-1852) fut le premier étranger à avoir rédigé un livre sur la langue et la grammaire thaïlandaises. En 1836, dans son livre On Siamese litterature, il rédigea un récit sur une coutume thaïlandaise, toujours bien vivante : l’amour immodéré du jeu et du pari. Low attribua cela « à la vivacité du tempérament et à la souplesse des passions » des Siamois. Les femmes ne seraient pas moins zélées au jeu que les hommes, se passionnant pour les courses de bateaux à rames, de buffles, les combats de poissons, de coqs, la boxe muay thai – très sanglante, parfois mortelle. Le Gouvernement chercherait à contrôler le jeu par l’instauration de maisons pourvues d’une licence, ce qui n’empêcherait pas le roi d’assister personnellement aux combats de boxe, qualifiés par Low de « barbares et indignes de la civilisation et du progrès du Royaume ».

L’architecte Karl Döring (1879-1941) fait partie de ceux qu’aujourd’hui nous appellerions des consultants. Entré au service du roi Chulalongkorn en 1906, il fut le concepteur des gares ferroviaires de Bangkok, Phitsanulok, Uttaradit et d’autres villes siamoises. Il construisit de nombreuses demeures privées de personnalités et membres de la famille royale, en réussissant à marier l’architecture siamoise et le style européen. Ses mémoires furent recueillis dans un livre, Siam : Land und Volk, paru en 1923 et qui lui valut la réputation de fin connaisseur de l’histoire et de la culture siamoises.

Partant du constat que les Siamois se donnent le nom de Thaï (hommes libres), il les décrivit comme ayant un fort sentiment d’appartenance nationale. Généreux et serviables, hospitaliers, gais et aimables, ils n’étaient ni sournois ni perfides. Ce beau tableau étant légèrement terni par leur goût de l’oisiveté et du jeu, que rachetait cependant leur authentique foi bouddhiste et l’aumône dont ils faisaient bénéficier leurs moines. Döring mit aussi en évidence le calme et le flegme des nobles siamois, leur habileté diplomatique.

Ce que l’architecte allemand ne put comprendre fut l’influence néfaste, selon lui, du bouddhisme sur la vie économique dont il empêcherait, selon lui, le développement. En d’autres termes, les Siamois ne semblaient pas éprouver le même besoin prométhéen de progrès que les Européens. Paradoxalement, Döring regretta que notre apport civilisationnel ait aussi apporté aux Siamois « la lutte pour l’existence, la modernité avec l’obligation du travail et la malédiction de l’économie capitaliste. » Pour curieuse qu’elle paraisse, cette incapacité de voir un lien de causalité entre les deux propos semble être assez fréquente chez de nombreux observateurs étrangers.

6. Regrets : pour terminer, un passage de Bernhard Kellermann (1879-1951), écrivain allemand, exprimant bien les contradictions dans lesquelles tombaient les visiteurs de pays exotiques. S’est-il s’aperçu de ses propres responsabilités de touriste européen lorsqu’il décrit en la déplorant, la mort du théâtre, de la danse et du théâtre d’ombres siamois ? Rédigé en 1926, son récit prophétique, Der Weg der Götter, dénonce la massification des loisirs imputable au cinéma des Etats-Unis : « Hollywood a dévoré le théâtre siamois comme il a dévoré les théâtres indien, chinois et japonais. Chaplin avale sans peine les héros du Ramayana, comme il avale les héros de Shakespeare et de toutes les oeuvres poétiques qui ne peuvent être transformées en scénarios de films. Il n’y a pas d’espoir. (…) On ne peut que regretter que l’art dramatique siamois soit ainsi promis à la disparition. »

C’est sur cette note pessimiste, mais malheureusement très réaliste que se termine notre bref voyage dans le temps.

Pour ceux qu’intéresserait la version originale et l’intégralité des récits, voici la référence du livre :

Markus BÖTEFÜR, Auf Elefantenrücken durch Siam, Europäische Reiseberichte über das alte Thaïland, 2009, Ostasien-Verlag, Gossenberg, ISBN 978-3-940527-38-7.

- Portulan génois de l’Océan indien, 1471, selon Niccolo’ de Conti

- Afonso de Albuquerque, gouverneur du Estado da India, portrait

- Malacca, plan portugais

- Prise de Malacca par Afonso de Albuquerque en 1511, peinture de Adriano de Sousa Lopes, Parlement du Portugal

- Zheng He (1371-1433), portrait

- Royaume du Siam, carte de 1668

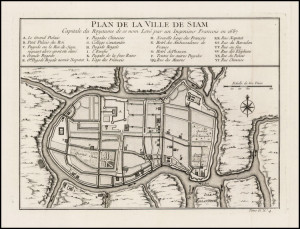

- Plan d’Ayutthaya, capitale du Siam, 1687

- Drapeau du Siam

- Eclipse de soleil au Siam en 1688

- Statue du roi Phra Narai (1632-1688)

- Constantin Phaulkon (1647-1688)

- Réception du chevalier de Chaumont par le roi siamois Narai à Ayutthaya, 1685

- Le roi Mongkut (Rama IV), 1804-68

- Le roi Chulalongkorn (Rama V), 1853-1910

- Barge royale siamoise, 1865

- Le muay thaï, boxe thaïlandaise, en 1865

- Hötel Oriental à Bangkok, 1910