nicolas de flüe quitte sa famille en octobre 1467 pour suivre son appel spirituel

nicolas de flüe quitte sa famille en octobre 1467 pour suivre son appel spirituelHistoire | Religion | Suisse

Les Saints : Saint Nicolas de FlueLe catéchisme sur les murs, introduction/7

Les peintures des murs d’églises

Les peintures murales sont le centre d’intérêt de notre série d’articles « Le catéchisme sur les murs » ; plus précisément, nous nous intéressons aux peintures médiévales, sur une période allant dans les grandes lignes de la chute de l’Empire romain d’Occident (conventionnellement située au moment de l’abdication de l’empereur Romulus Augustulus, le 4 septembre 476) à la fin de l’Empire romain d’Orient (située au moment de la chute de Constantinople en 1453).

La présente suite d’articles introductifs sert de mise en contexte à cette série, qui s’attache à montrer, souvent sous la forme d’articles thématiques ou historiques, quelques églises suisses, italiennes et françaises possédant des peintures murales médiévales.

Articles introductifs:

1. Le christianisme et l’art. Pour ou contre l’image ? La Bible des pauvres

2. Les Morts et les Vivants

3. Saint Christophe, le Christ du Dimanche

4. Le Jugement Dernier, l’Enfer, la Gueule d’enfer, le Diable

5. Le Purgatoire, le Paradis, les Anges

6. Thèmes liés à Marie : Notre Dame de la Miséricorde; Annonciation

7. Les Saints : Saint Nicolas de Flüe

8. La Trinité

Saint Nicolas de Flüe

Qui était Nicolas de Flüe

Né en 1417 à Flüeli, dans le canton d’Obwald en Suisse centrale, Nicolas de Flüe était le fils d’un paysan aisé. Après avoir pratiqué l’agriculture, Nicolas devint soldat : en tant qu’officier, il participa, de 1440 à 1444, à la guerre opposant Zurich aux autres cantons suisses.

Après la guerre, à l’âge de 27 ans, il épousa Dorothea Wyss ; le couple eut 10 enfants. Par la suite, Nicolas devint membre de l’Exécutif d’Obwald et juge de sa commune; il participa à des négociations intercantonales en tant que représentant d’Obwald.

En 1467, lorsque son fils aîné Hans eut atteint ses vingt ans et devint apte à nourrir la famille, Nicolas, alors âgé de 50 ans, décida de suivre son aspiration spirituelle : il quitta sa famille, avec l’assentiment de son épouse, pour partir en pèlerinage. Tout d’abord il se dirigea vers l’Alsace et le Haut-Rhin ; toutefois, après avoir eu une vision dans les environs de Liestal, dans le canton de Bâle, il retourna sur ses pas et décida de s’établir comme ermite dans les gorges de la Ranft, à une dizaine de minutes de chez lui. Il y vécut 20 ans, jusqu’à sa mort en 1487.

Il fut inhumé dans l’église paroissiale de Sachseln, dans son canton d’origine.

Un musée, ouvert en 2012 et installé dans un édifice au centre de Sachseln, présente la vie et l’oeuvre de Nicolas von Flüe au public.

Nicolas a peut-être trouvé l’inspiration à la vie d’ermite après une visite faite avec son ami Adrian von Bubenberg aux Grottes de Saint Béat – moine itinérant irlandais du début de notre ère – situées au-dessus du lac de Thoune. Avant de quitter son domicile et sa famille, Nicolas fut sujet à de profondes dépressions qui le poussèrent à rechercher la solitude. Dans son ermitage de Ranft, il se consacra intensément à la prière en mettant l’accent sur la contemplation des souffrances de Jésus. Le psychologue Jung considérait Frère Klaus comme le plus important des mystiques suisses.

Jouissant partout de la réputation d’ « homme bienheureux », Nicolas se serait abstenu de toute boisson et nourriture pendant les vingt ans de son ermitage. Cela fut vérifié à plusieurs reprises par des ecclésiastiques, des savants, des moines et des laïcs. Sur le plan médical, l’abstinence prolongée de boisson et nourriture ne peut que conduire à la mort, mais il semblerait que l’on se trouve ici en présence d’un phénomène méta-scientifique. D’autre part, des théologiens et des moines lui ayant rendu visite témoignèrent à plusieurs reprises que Nicolas avait la véritable foi et une attitude moralement irréprochable.

L’ermite semble aussi avoir eu des qualités thaumaturgiques, attestées par des témoins ayant demandé son intervention lors de maladies. On fit aussi état de miracles qu’il aurait accomplis au cours de son ermitage.

Assez rapidement, Nicolas acquit une grande célébrité comme homme épris de paix. Très au fait des événements politiques, il fut souvent consulté par des politiciens et gens de pouvoir. Aussi bien au niveau local qu’au niveau international, on lui demanda à de nombreuses reprises d’intervenir comme médiateur lors de conflits. Disciple sans le savoir du Bouddha et d’Ovide, Nicolas pratiquait et conseillait la voie du milieu.

Le cas le plus connu est son oeuvre de médiation lors de la conclusion, le 22.12.1481, du Traité de Stans, après de difficiles négociations entre les cantons suisses urbains (Lucerne, Berne et Zurich) et les cantons agraires (Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus et Zoug). Ce conflit avait porté la Suisse au bord de la dissolution : Nicolas, aidé de son ami bernois Adrian von Bubenberg, autre grande figure d’intégration, réussit à sauver la situation en se limitant à dire aux délégués des cantons : « Ecoutez-vous les uns les autres ».

La renommée de Nicolas comme pacificateur atteignit le niveau international grâce à Albrecht von Bonstetten, doyen du couvent d’Einsiedeln, qui entretenait de bonnes relations avec les Sforza et les Borromeo de Milan, ainsi que les doges de Venise.

Dès 1482-83, les cantons se virent contraints d’édicter des règlements contre les nombreux visiteurs indésirables de l’ermitage de Ranft et contre les escrocs collectant frauduleusement les aumônes au nom de Nicolas.

Physiquement, selon les témoignages de ses visiteurs, l’ermite, qui portait une vieille robe, une longue barbe et de longs cheveux, avait un aspect assez sauvage. Cependant il était toujours très aimable dans ses relations avec le prochain, qu’il surprenait par son esprit d’à-propos et sa capacité à éprouver du plaisir dans ses contemplations mystiques.

Après sa mort, Frère Nicolas serait apparu à plusieurs reprises à sa famille et à des voisins près de son tombeau, devenu rapidement l’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de la Suisse.

Considéré comme le saint patron du canton d’Obwald et de la Suisse, Saint Nicolas de Flüe fut canonisé en 1947 .

Lorsque, le 13 mai 1940, la Suisse craignit une attaque allemande, on observa dans le ciel au-dessus de Waldenburg, dans le canton frontalier de Bâle, une grande main lumineuse ; beaucoup y virent la main protectrice de Frère Klaus et l’on parla dès lors du « miracle de Waldenburg ».

- La plus ancienne représentation picturale de Saint Nicolas (1492)

- Flüeli : maison natale de Nicolas de Flüe

- Flüeli : maison où Nicolas vécut avec sa famille

- Intérieur de la maison : salle à manger

- Intérieur de la maison : chambre à coucher

- Intérieur de la maison : séjour

- Intérieur de la maison : cuisine

- Peinture représentant le départ de Nicolas de chez lui

- Peinture représentant une vision de Frère Nicolas près de son ermitage

Frère Ulrich, co-ermite de Nicolas

En 1469, un prêtre allemand appelé Frère Ulrich, vint s’installer en tant que co-ermite dans les gorges de la Ranft, au lieudit Mösli, sur le rive opposée du torrent, à quelques minutes de Frère Nicolas.

Une chapelle lui fut construite en 1484, mais on ne l’inaugura qu’en 1504.

Les chapelles de Flüeli, Ranft et l’ermitage de Nicolas

En descendant depuis Flüeli dans les gorges de la Ranft on peut y voir deux chapelles, appelées respectivement Chapelle inférieure et Chapelle supérieure.

Arrivé sur place en 1467, Nicolas se construisit une petite cellule toute simple, remplacée l’année suivante par une chapelle dite Supérieure, bâtie par quelques uns de ses concitoyens, qui édifièrent également la petite cellule attenante où l’ermite devait passer ses prochaines vingt années, jusqu’à sa mort. Cette cellule, qui a gardé son aspect original jusqu’à nos jours, est très simple : elle compte deux petites fenêtres qui laissent entrer la lumière, un banc et un crucifix. A cause de l’instabilité du terrain, la chapelle dut être reconstruite en 1693.

C’est cette chapelle qui abrite la série de peintures sur la vie du Saint, réalisées en 1821.

Après la mort de Frère Klaus, dès 1501 les pèlerinages se multiplièrent;, on décida alors de construire une seconde chapelle appelée Chapelle inférieure. Celle-ci fut remplacée par une nouvelle construction en 1701.

Au-dessus de la localité voisine de Flüeli, lieu de naissance et de domicile de Nicolas von Flüe et de sa famille, on construisit en 1614-18, sur la roche appelée Fluo, la Chapelle Saint Charles Borromée.

Les trois chapelles sont placées de nos jours sous la direction du chapelain Père Josef.

- Le blason d’Unterwalden (chapelle St Charles Borromée)

- Sachseln, église paroissiale où est inhumé St Nicolas

- Chapelle St Charles Borromée construite sur le rocher de Flüeli en 1614-18

- La chapelle possède un plafond en bois richement peint

- L’autel baroque avec le portrait de St Charles a été offert par l’ambassadeur d’Espagne en Suisse de l’époque

- Chapelle supérieure

- Chapelle supérieure, entrée

- Ex-voto suspendus dans la Chapelle supérieure

- Chapelle supérieure, choeur

- Cellule de Saint Nicolas attenante à la Chapelle supérieure

- Chapelles supérieure et inférieure

- Chapelle inférieure

- Chapelle inférieure, choeur

- Chapelle inférieure : fresque votive peinte en 1921 par Robert Dürrer et Albert Hinter, représentant la protection de la Suisse pendant la 1ère Guerre mondiale grâce à l’intercession de Saint Nicolas

- Saint Nicolas intercédant en faveur de son pays

- Les forces de la guerre à l’attaque

- Les forces de la guerre sévissant autour de la Suisse

- Les peuples fuyant la guerre

- La Suisse en paix

- Chapelle du Frère Ulrich

Vie de Saint Nicolas de Flüe d’après un cycle de peintures

En 1821, le peintre Balthasar Heymann, né à Sarnen en 1775, créa un cycle de 17 peintures sur tableaux de bois retraçant les étapes de la vie de Saint Nicolas.

Ces peintures sont exposées dans la Chapelle supérieure de Ranft.

- Nicolas est baptisé en 1417 dans l’église paroissiale de Kerns; il reconnaît le prêtre et ses parrain et marraine

- Nicolas se détache de ses camarades de jeu pour se rendre à l’église

- A l’âge de 16 ans, Nicolas voit une haute tour : à son exemple, il voudrait devenir une tour vigoureuse

- Pendant que Nicolas est plongé dans la prière, un lys pousse dans sa bouche; le lys est le symbole d’une relation sincère à Dieu

- Nicolas se trouve dans un camp militaire; il reste néanmoins chrétien aussi pendant la guerre

- Le diable jette Nicolas dans les ronces

- Trois hommes invitent Nicolas à se consacrer pleinement à Dieu

- Nicolas voit des flammes sortir de la bouche de juges injustes

- Le 16 octobre 1467, Nicolas prend congé de son épouse et de ses dix enfants

- Près de Liestal un ange le pique avec sa lance; depuis, Nicolas cesse de boire et de manger

- Des chasseurs rencontrent l’ermite à l’alpage Klisterli

- Un rayon venu du ciel indique à Nicolas le chemin de Ranft

- Le 26 avril 1469, l’évêque coadjuteur de Constance vérifie le miracle du jeûne

- Le 13 août 1468, Nicolas éteint l’incendie de Sarnen et montre à un homme adultère le chemin de l’enfer

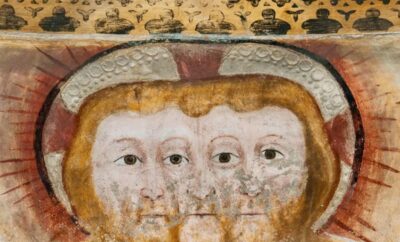

- La face de la Trinité apparaît à Nicolas en prière

- Le 21 mars 1487, Nicolas décède entouré par sa famille

- A Flüeli, Nicolas apparaît à son épouse et à deux voisins lors de son ascension au ciel