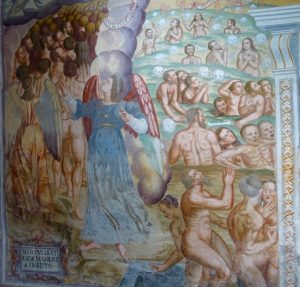

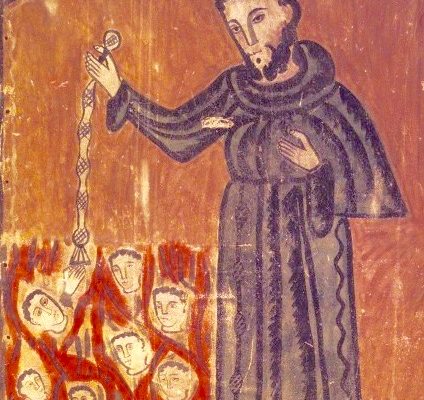

un moine aide les âmes à sortir du purgatoire

un moine aide les âmes à sortir du purgatoire Arts | France | Italie | Religion | Suisse

Le Purgatoire, le Paradis, les AngesLe catéchisme sur les murs, introduction/5

Les peintures des murs d’églises

Les peintures murales sont le centre d’intérêt de notre série d’articles « Le catéchisme sur les murs » ; plus précisément, nous nous intéressons aux peintures médiévales, sur une période allant dans les grandes lignes de la chute de l’Empire romain d’Occident (conventionnellement située au moment de l’abdication de l’empereur Romulus Augustulus, le 4 septembre 476) à la fin de l’Empire romain d’Orient (située au moment de la chute de Constantinople en 1453).

La présente suite d’articles introductifs sert de mise en contexte à cette série, qui s’attache à montrer, souvent sous la forme d’articles thématiques ou historiques, quelques églises suisses, italiennes et françaises possédant des peintures murales médiévales.

Articles introductifs:

1. Le christianisme et l’art. Pour ou contre l’image ? La Bible des pauvres

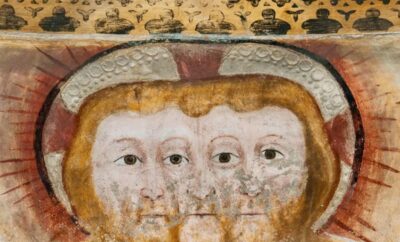

2. Les Morts et les Vivants

3. Saint Christophe, le Christ du Dimanche

4. Le Jugement Dernier, l’Enfer, la Gueule d’enfer, le Diable

5. Le Purgatoire, le Paradis, les Anges

6. Thèmes liés à Marie : ND de Miséricorde, Annonciation

7. Les Saints : Saint Nicolas de Flue

8. La Trinité

Le Purgatoire

Le Purgatoire est une notion propre au catholicisme dont le nom vient du latin purgare (purifier).

Il s’agit d’un lieu où se trouvent, après leur mort, ceux qui sont assurés de leur salut éternel , mais qui doivent, avant d’y accéder, passer par une période de purification à cause de leurs péchés véniels.

La date où apparut cette notion n’est pas certaine : elle n’est pas mentionnée expressément dans les Evangiles et les historiens la placent dans l’Antiquité (Saint Augustin, 354-430 apJC) ou au Moyen Âge. Le mot est apparu en premier en 1176, dans une lettre d’Hildebert de Lavardin, archevêque de Tours, au moine bénédictin Pierre de Celle, évêque de Chartres en 1181.

La doctrine hésite à présenter le Purgatoire comme un état ou une attente, ou bien comme un lieu, semblable à l’Enfer et au Paradis.

Dès les débuts du christianisme, l’Eglise recommanda aux fidèles de prier pour les âmes des défunts et de faire en leur nom des offrandes et aumônes afin de leur assurer le salut éternel. On peut y voir une allusion au purgatoire au sens où ces prières aideraient ceux parmi les défunts qui auraient besoin de racheter leurs péchés légers.

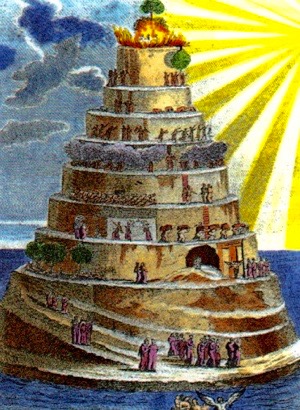

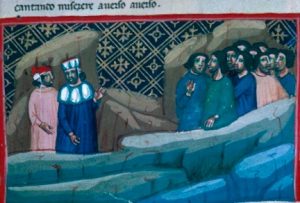

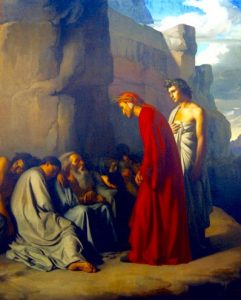

Quant à lui, Dante Alighieri (1265-1321), en compagnie du poète latin Virgile, après sa visite de l’Enfer visita également le Purgatoire. Pour ce faire, après avoir abouti au fond des neuf cercles de l’Enfer, ils remontèrent à la surface de la terre à travers un long boyau obscur qui débouche sur la plage de l’Anti-Purgatoire. Dante exprime son sentiment de délivrance par un vers devenu fameux (Dolce color d’oriental zaffiro = Douce couleur de saphir oriental) et présente le Purgatoire comme « secondo regno dove l’umano spirto si purga e di salire al ciel diventa degno » (deuxième règne, où l’esprit humain se purifie et devient digne de monter au ciel). A contre-courant des descriptions de son époque, qui voient dans le Purgatoire une sorte d’enfer allégé, le poète le présente comme une montagne émergeant de la mer, ensoleillée et éclairée par les étoiles ; image renversée de l’Enfer, le Purgatoire se déroule comme une montagne divisée en sept cadres. Il commence par l’Anti-Purgatoire et se termine par le Paradis terrestre, où se trouvent les âmes ayant terminé leur expiation. Les sept cadres accueillent les âmes ayant commis l’un des sept péchés capitaux : orgueil, envie, colère, paresse, avarice, goumandise et luxure. Lieu d’expiation, de réflexion et de repentir, le Purgatoire a la fonction d’une sorte de pèlerinage vers Dieu. Les âmes que Dante et Virgile y rencontrent les supplient d’intercéder en leur faveur après leur retour sur terre.

Sur le plan iconographique, les premières représentations artistiques du Purgatoire apparaissent au XIIIe siècle.

Notons que la rencontre entre Virgile et son compatriote Sordello, dans l’Anti-Purgatoire, est pour Dante l’occasion de formuler un jugement politique sur l’état de l’Italie à son époque : «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!» (Oh Italie asservie, lieu de douleur, bateau sans barreur dans une forte tempête, tu n’es par une femme de provinces, mais un bordel !)

Schéma du Purgatoire selon Dante Alighieri : montagne émergeant de la mer subdivisée en sept cadres, avec le Paradis terrestre au sommet

- Dante et Virgile sur les rives du Purgatoire, François Lafon, 1886

- Purgatoire, manuscrit de la Divine Comédie, Padoue, XIVe siècle

- Dante et Virgile rencontrent les âmes des envieux, Hippolyte Flandrin, XIXe siècle

- Purgatoire, Pieter Paul Rubens, XVIe siècle

- Santiago de Compostela, Capilla de las Animas, XVIIIe siècle

- La légende dit : « Aumônes pour les âmes du Purgatoire ». L’Eglise s’est toujours préoccupée de recueillir auprès des fidèles des dons destinés à abréger les souffrances des âmes en attente de leur salut après un séjour au Purgatoire. Eglise de Sant’Antonio Abate, Morcote/Tessin

- Eglise Santa Maria Assunta, Malvaglia/Tessin

Le Paradis

Le mot Paradis vient du persan (pardis = enceinte murée); il fut repris par le grec (paradeisos = verger entouré d’un mur) et le latin (paradisus = jardin).

Dans son sens ancien, paradis désignait un parc verdoyant richement irrigué entourant une résidence royale : il y avait des paradis dans l’ancienne Perse (Pasargades, construit par Cyrus le Grand au VIe siècle avJC), à Sidon, en Syrie, en Lydie, en Assyrie et en Babylonie.

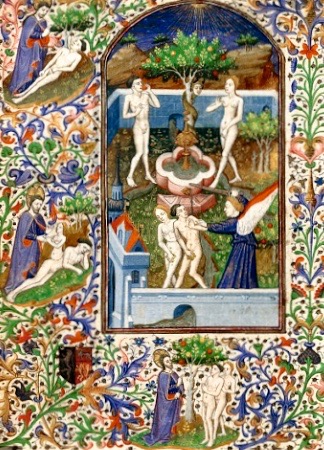

Sous l’appellation de Jardin d’Eden ou Jardin des Délices, il désigne plus tard le lieu où Dieu, lors de la création du monde, plaça les premiers hommes, Adam et Eve, pour y vivre et se reproduire. Il s’agissait, selon la Genèse (2, 8-9), d’un jardin arborisé, où vivaient en harmonie les animaux et l’homme :

« Le Seigneur planta un jardin en Eden, à l’Orient, et y plaça l’homme qu’il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, d’aspect attrayant et bons à manger, et l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal ».

Par la suite, Satan sous la forme d’un serpent et au moyen du fruit défendu convainquit Adam et Eve à se croire les égaux de Dieu et à commettre le péché originel, qui les rendit mortels et provoqua leur expulsion du Paradis.

Le poète florentin Dante Alighieri, après avoir visité l’Enfer et le Purgatoire en compagnie du poète latin Virgile, se rendit au Paradis sous la guide de Béatrice, la muse du poète et le symbole de son ascension vers le Créateur; vers la fin du voyage, la fonction de guide est aussi assumée par Saint Bernard 1 .

La structure du Paradis selon Dante est basée sur le système géocentrique d’Aristote et de Ptolémée selon lequel le terre se trouve au centre de l’univers tout en étant entourée de neuf sphères concentriques. Ces neuf ciels se nomment d’après les sept planètes du système solaire (la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne) et selon les étoiles fixes et le primum mobile 2 .

Toutes les âmes du Paradis résident dans l’Empyrée 3 ou la Candide rose 4, d’où elles peuvent contempler directement Dieu.

Dans chaque ciel Dante et ses compagnons rencontrent les représentants d’un certain type d’expérience spirituelle : esprits aimants, justes, contemplatifs, savants, etc.

Le Paradis est un lieu de béatitude éternelle, les âmes contemplant la divinité de Dieu tout en étant pleines de grâce. A la fin du voyage, Dante réussira aussi à voir Dieu et la Sainte Trinité grâce à l’intercession de la Vierge Marie.

1 Bernard de Fontaine (1090-1153), moine cistercien français, fondateur de l’Abbaye de Clairvaux

2 Dans l’astronomie classique, médiévale et de la Renaissance, Primum Mobile, ou «premier mouvement», était la sphère mobile la plus extérieure du modèle géocentrique de l’univers. Le concept fut créé par Ptolémée pour expliquer le mouvement quotidien apparent des ciels autour de la Terre

La tentation d’Adam et Eve et leur expulsion du Paradis, Livre d’heures, Paris, XVe siècle

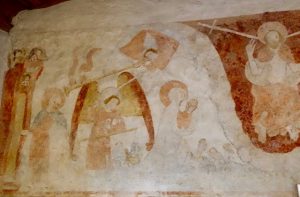

- Eglise Sant’Ambrogio, Chrironico/Tessin, XIVe siècle

- Eglise Sta Maria, Reutigen/Berne, XIVe siècle

- Eglise Sta Giustina, Sezzadio/Alessandria/Piémont, XIV-XVes siècles

- Eglise St Antonius, Adelboden/Berne, 1471

- Eglise St Antonius, Adelboden/Berne, 1471; bienheureux en prière

- Eglise St Stephan, Leuk-Stadt/Loèche-Ville/Valais, XVe siècle

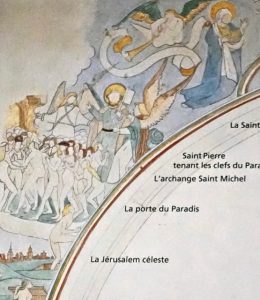

- Eglise St Stephan, Leuk-Stadt/Loèche-Ville/Valais, XVe siècle; St Pierre ouvre la porte du Paradis avec sa clef

- Eglise San Giorgio, Campochiesa/Savona/Ligurie, 1446

- Eglise française St Pierre et Paul, Berne, XVe siècle

- Eglise St Niklaus, Oltingen/Bâle Campagne, XVe siècle

- Eglise St Michael, Erlenbach/Berne, XVe siècle; ange musicien souhaitant la bienvenue aux bienheureux depuis le haut de la porte du Paradis

- Chapelle des Chevaliers de St Jean, Rheinfelden/Argovie, 1500

- Eglise St Romanus, Raron/Rarogne/Valais, XVIe siècle; un ange dispute des âmes au diable

- Eglise San Pellegrino, Giornico/Tessin, XVIe siècle

- Chapelle de Mâche/Valais, XVIe siècle

Les Anges

Ange signifie messager ; ils sont «des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut» (He I, 14).Ils sont souvent mentionnés dans l’Ancien et le Nouveau Testament. On les voit transmettre des communications entre ciel et terre, ils fonctionnent comme annonciateurs (Annonciation, Résurrection, Ascension). Ils assistent le Christ lors du Jugement Dernier, conduisent les âmes au Paradis ou les chassent en Enfer. Sous la conduite de l’archange Michel ils combattent Satan et ses démons.

Les Anges, incorporels, spirituels et parfaits, sont organisés en une Cour céleste, hiérarchiquement et selon leurs fonctions : leurs chefs sont les archanges, puis il y a les chérubins (représentés sous la forme de jeunes enfants), les séraphins (dotés de trois paires d’ailes et que l’on retrouve autour du trône de Dieu); les choeurs célestes chantent la gloire du Seigneur .

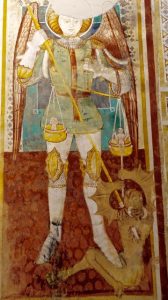

Les archanges, dont les devoirs sont plus élevés et importants que ceux des anges ordinaires, sont au nombre de trois ; Michel, Gabriel et Raphaël. Michel, souvent représenté une épée à la main, est un guerrier qui a expulsé les anges rebelles du paradis et se bat contre les démons qu’ils sont devenus ; il exerce la pesée des âmes lors du Jugement Dernier. Gabriel a un rôle de messager entre Dieu et les hommes ; c’est lui l’auteur de l’Annonciation faite à Marie. Raphaël apporte aux hommes la guérison de l’âme et le soulagement de leurs souffrances. Les tâches des anges ordinaires sont multiples ; l’une des plus connues est celle des anges gardiens qui veillent sur chaque chrétien.

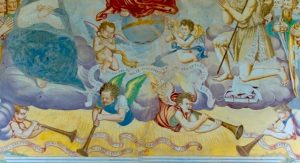

L’iconographie présente les Anges comme des êtres aériens et spirituels, impalpables et impondérables. Ils sont tous dotés d’ailes, jusqu’à trois paires, et ils volent sur toutes les peintures autour des hommes, des âmes et des êtres divins. Leur sexe n’est pas clairement identifiable.

Dans les peintures, beaucoup d’anges sont représentés comme musiciens; ils jouent généralement des instruments dits hauts, au ton doux (instruments à cordes), mais apparaissent aussi comme sonneurs d’instruments bas, comme les trompes et les chalémies, lorsqu’ils annoncent un message divin.

- Eglise San Remigio, Boscero/Tessin, XIIIe siècle

- Chapelle Notre-Dame de Beaumont, Dombes/France, XIVe siècle; annonciation faite à Marie

- Eglise St Petrus, Aeschi b. Spiez/Berne, XIVe siècle; archange Gabriel

- Eglise Sogn Gieri, Razèn/Grisons, XIVe siècle

- Eglise Sta Maria, Reutigen/Berne, XIVe siècle; archange Michel

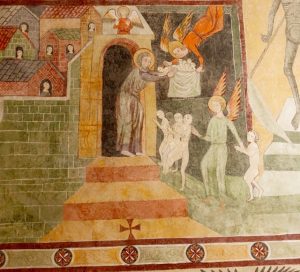

- Eglise Sant’Ambrogio, Chironico/Tessin, XIVe siècle; des anges remettent des âmes de bienheureux à Saint Pierre qui les accueille devant la porte du Paradis

- Eglise de Bravuogn/Bergün/Grisons, XVe siècle; annonciation faite à Marie

- Eglise St Germain, Assens/Vaud, 1450

- Eglise St Peter, Bâle, 1475; annonciation faite à Marie

- Eglise St Antonius, Adelboden/Berne, 1471; ange musicien

- Eglise Santi Pietro e Paolo, Biasca/Tessin, XVe siècle; archange Michel terrassant le démon

- Eglise St Niklaus, Oltingen/Bâle-Campagne, XVe siècle

- Eglise Santissima Trinità, Momo/Novare/Piémont, XV-XVIes siècles; archange Michel

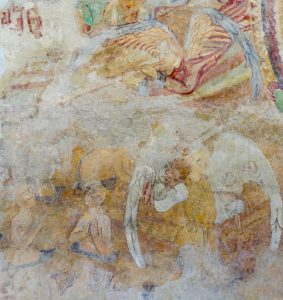

- Eglise Santissima Trinità, Momo/Novare/Piémont, XV-XVIes siècles; anges musiciens/1

- Eglise Santissima Trinità, Momo/Novare/Piémont, XV-XVIes siècles; anges musiciens/2

- Eglise St Desiderius und Leodegar, Vuorz/Grisons, XVe siècle

- Eglise St Stephan, Leuk-Stadt/Loèche-Ville/Valais, XVe siècle; un archange dispute des âmes à un démon

- Eglise San Giorgio, Campochiesa/Savona/Ligurie, 1446

- Eglise St Michael, Erlenbach/Berne, XVe siècle; ange musicien au-dessus de la porte du Paradis

- Eglise St Arbogast, Muttenz/Bâle-Campagne, 1513; anges musiciens

- Eglise St Romanus, Raron/Rarogne/Valais, XVIe siècle; archange chassant les âmes damnées vers l’Enfer

- Eglise San Gaudenzio, Baceno/Verbania/Piémont, 1542; ange recueillant le sang du Christ

- Eglise San Pellegrino, Giornico/Tessin, XVIe siècle; anges musiciens

- Eglise San Carlo, Negrentino/Tessin, par Antonio da Tradate, 1510; anges musiciens/1

- Eglise San Carlo, Negrentino/Tessin, par Antonio da Tradate, 1510; anges musiciens/2