la brigue, notre-dame du fontan

la brigue, notre-dame du fontanArts | France | Italie | Religion

Le catéchisme sur les murs/1Peintures médiévales d'églises des Alpes franco/italiennes à la Mer ligure

Peintures médiévales d’églises : des Alpes à la Mer ligure/1

Cet article inaugure la série « Des Alpes à la Mer ligure », consacrée à la présentation d’églises et peintures de l’Italie du Nord et de la France alpine selon des trajets allant du Nord au Sud. On trouvera ci-dessous des informations et images sur les églises de Notre-Dame du Fontan, La Brigue/Alpes Maritimes/France et Sainte Marie-Madeleine, Gressan/Val d’Aoste/Italie.

Un deuxième article, « Des Alpes à la Mer ligure« /2, présentera les églises et images de Sacra San Michele en Vallée de Suse/Turin ; Santa Giustina, à Sezzadio/Alessandria et Santa Maria di Castello, à Gênes.

Un troisième article, « Des Alpes à la Mer ligure« /3, traitera d’églises situées au Piémont (Baceno/Verbania; Armeno, Briga Novarese, Momo/Novara) et en Ligurie, Campochiesa/Savona.

L’église Notre-Dame du Fontan à La Brigue

Située à quatre km du village de La Brigue, l’église Notre-.Dame du Fontan fut bâtie sur un terre-plein, au-dessus des sources intermittentes du torrent Levenza. Mentionnée dans les sources dès 1375, son origine semble néanmoins plus ancienne; située le long d’un sentier de transhumance, depuis longtemps elle est l’objet de pèlerinages.

La légende veut qu’un jour, les sources de la Levenza se soient taries privant les habitants de La Brigue de l’eau nécessaire aux champs et aux ménages; c’est alors que les Brigasques firent le voeu d’ériger une chapelle en l’honneur de la Vierge Marie si l’eau leur était rendue. Les sources s’étant remises à couler, comme promis ils construisirent le sanctuaire.

Anciennement, le chemin d’accès à l’église passait par le Pont du Coq, qui présente une double arcade à dos d’âne et une rampe d’accès latérale; construit au XVe siècle, le pont fut réaménagé an XVIIIe.

La petite église qui, à l’extérieur, ne paie guère de mine comporte une seule nef rectangulaire; ses parois sont recouvertes par les fresques réalisées par deux peintres piémontais : Giovanni Canavesio, de Pinerolo, et Giovanni Baleison, de Demonte dans la vallée de la Stura. Le premier créa l’Enfance de Jésus et la Passion du Christ, ainsi que le Jugement Dernier, inaugurés le 12.10.1492. Le second réalisa en 1481, l’Enfance de Marie et l’Assomption de la Sainte Vierge.

Canavesio, né en 1425, fréquenta l’école des Brea1 à Nice puis décora de nombreuses chapelles de montagne en Ligurie occidentale, dont celles de Pigna, Taggia, Pornassio, Triora et Diano Castello, et en Provence (St Etienne-de-Tinée, Vence, Grasse, etc.). Travaillant en perspective linéaire2, il représente bien la fin du Gothique de la seconde moitié du XVe siècle dans les Alpes occidentales.

1Famille de peintres niçois du XVe et début du XVIe siècle, fondateurs d’une école de peinture

2Dans une perspective linéaire, toutes les lignes semblent converger vers un point de fuite

- Pont du Coq, XVe siècle

- Eglise Notre-Dame du Fontan

- L’intérieur de l’église

- Le choeur

- La coupole du choeur et l’Ascension de la Vierge

- La coupole du choeur avec les Evangélistes

- La partie supérieure de la paroi du choeur

- L’Ascension de Marie

- La statue de la Vierge et de l’Enfant

- Nativité de Marie

- Visitation de Marie

- Nativité de Jésus

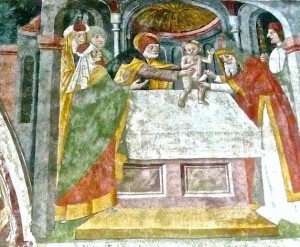

- Circoncision de Jésus

- L’Adoration des Rois Mages

- La Fuite en Egypte

- Le Massacre des Innocents

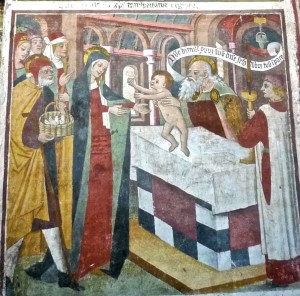

- Jésus présenté au Temple

- L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem

- La Dernière Cène

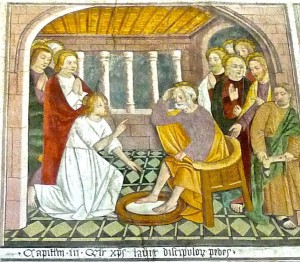

- Le Lavement des pieds

- La Trahison de Judas

- L’oliveraie de Gethsémani

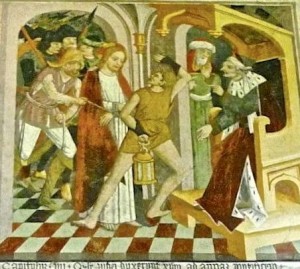

- L’Arrestation de Jésus

- Jésus devant le Grand Prêtre

- Jésus devant Caïphe

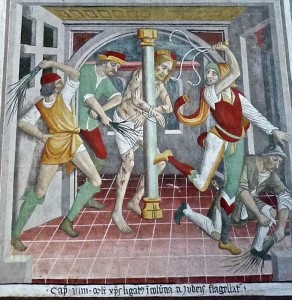

- La Flagellation de Jésus

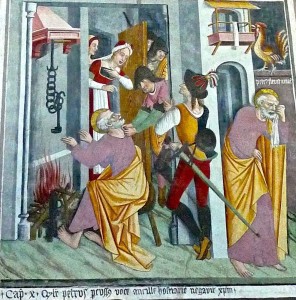

- Le reniement de Pierre

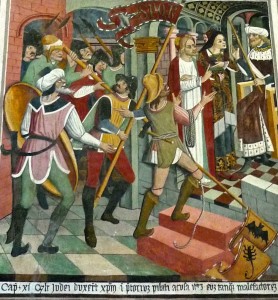

- Jésus devant Pilate

- Jésus outragé par les soldats de Pilate

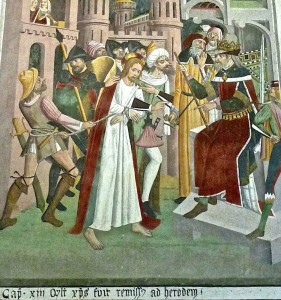

- Jésus devant Hérode

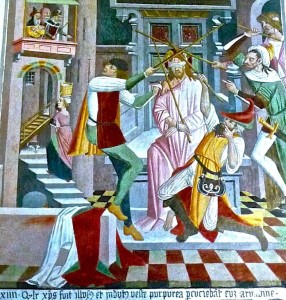

- Jésus humilié par Hérode

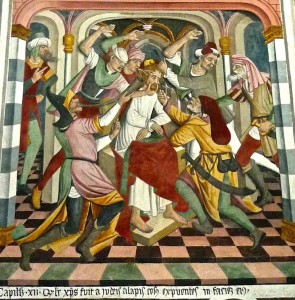

- Le Couronnement d’épines

- Ecce Homo

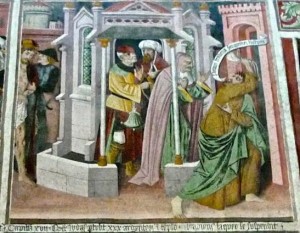

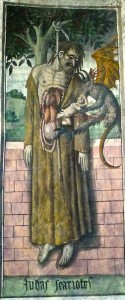

- Les Remords de Judas

- Pilate se lave les mains

- La montée de Jésus au Calvaire

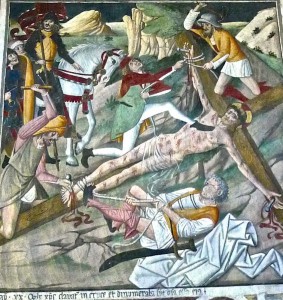

- La crucifixion de Jésus

- Le suicide de Judas

- Jésus crucifié entre les deux larrons

- Les Saintes Femmes sous la croix : Marie, Marthe, Madeleine, Salomé, Marie de Cléophas et l’apôtre Jean

- Dismas, le larron repenti

- Les soldats jouent les habits de Jésus aux dés; à l’arrière, à cheval, le centurion Abenader, chef des gardes romains

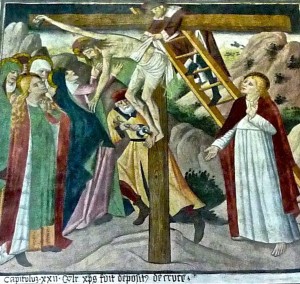

- La Descente de croix de Jésus

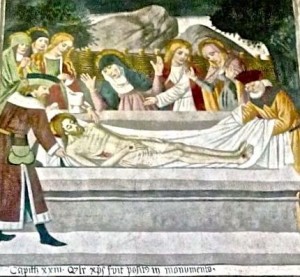

- La mise au tombeau de Jésus

- La Résurrection du Christ

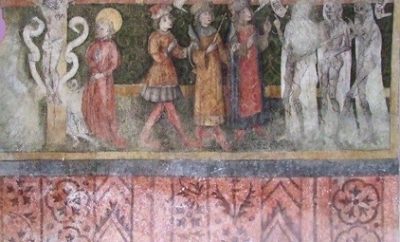

- Le Christ descend aux Enfers

- Le Jugement Dernier

- Le Jugement Dernier : Paradis

- Paradis, détail

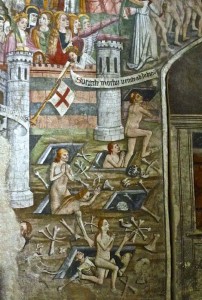

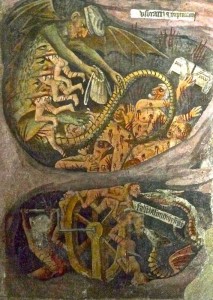

- Le Jugement Dernier : Enfer

- Enfer, détail

Eglise paroissiale puis chapelle de Ste Marie-Madeleine, à Gressan/Val d’Aoste

L’église, actuellement chapelle, de Ste Marie-Madeleine a été construite au XIIème siècle. Du XIVème au XVIème siècle, la paroisse de la Madeleine connut une époque culturellement et politiquement prospère due à la présence des nobles de La Tour de Villa. Toutefois, en 1786, à cause du déclin de la population, la paroisse cessa d’exister et l’église fut reléguée au rang de chapelle.

En 1463 apparurent les fresques qui décorent l’extérieur et l’intérieur de la chapelle ; on suppose que c’est le noble Boniface de La Tour qui chargea le peintre piémontais Giacomo da Ivrea de leur exécution.

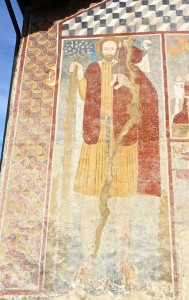

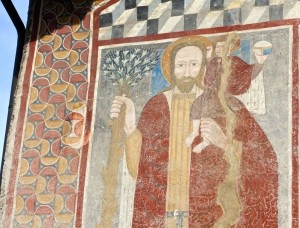

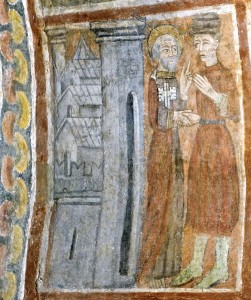

L’église se compose d’une abside et d’un clocher dans le plus pur style roman, le clocher reposant sur un éperon ajouté par la suite. La façade Ouest de l’église est entièrement recouverte de fresques représentant la Messe de Saint-Grégoire; Saint Georges combattant le dragon ; l’imposant Saint Christophe portant sur ses épaules l’enfant Jésus et les représentations de Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare.

Les fresques du choeur, également attribuées à Giacomo da Ivrea, furent mises en lumière en 1938. La voûte de l’abside est entièrement occupée par la représentation du Christ bénissant entouré des symboles des quatre Evangélistes. Sur les murs de l’abside, on peut voir les douze apôtres et dans l’intrados qui sépare le chœur de la nef quatorze fresques illustrant la légende de Ste Marie-Madeleine.

- Chapelle Ste Marie-Madeleine, côté Est; à l’arrière-fond, en haut à droite, le château des La Tour de Villa

- Chapelle Ste Marie-Madeleine, côté Ouest

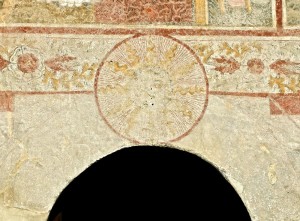

- Au-dessus du portail de la chapelle on entrevoit un cercle radieux portant le monogramme du Christ, entouré d’une décoration florale; sur les côtés figurent les armoiries des nobles Challant

- Chapelle Ste Marie-Madeleine, la tour et son éperon

Peintures extérieures

1. St. Christophe portant l’enfant Jésus

Depuis le XIVe siècle, St. Christophe, dont la réputation de géant bon et secourable a été diffusée par la Légende Dorée de Jacopo da Varazze (1260), est vénéré comme protecteur contre la mort soudaine, secourant les voyageurs et pèlerins en difficulté. Son image surdimensionnée est peinte sur la façade extérieure de la chapelle pour être bien visible des fidèles.

- Le mur Ouest avec ses fresques

- St. Christophe portant l’Enfant Jésus

- St. Christophe, détail

2. Messe de St. Grégoire Pape

Grégoire Ier, dit le Grand (540-604), devint le 64e pape en 590. Il est l’un des quatre Pères de l’Eglise d’Occident, avec St Ambroise, St Augustin et St Jérôme.

C’est en son honneur que, deux siècles après sa mort, le chant messin fut appelé chant grégorien.

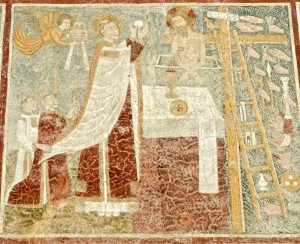

Le Pape, célébrant la Messe, effectue l’élévation de l’hostie. Le Christ émergeant du Sépulcre lui fait face ; le sang jaillit de ses côtes et remplit le calice sur l’autel. Un ange survole l’officiant.

Derrière l’autel s’élève la croix avec les symboles de la Passion.

- St Grégoire Ier célébrant la messe

3. St Georges terrassant le dragon

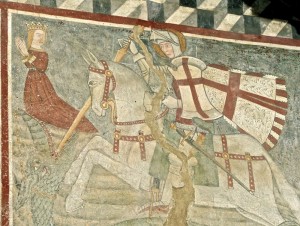

La légende de St Georges, martyre palestinien du IIIe siècle, s’est diffusée en Europe au XIe siècle, lors des Croisades ; il est connu comme protecteur des chevaliers et militaires. Dans sa Légende dorée, Jacopo da Varazze raconte que St Georges, à cheval, tua un dragon qui menaçait les habitants et la fille du roi de Lydda.

- St Georges, en présence de la fille du roi de Lydda, tue le dragon

4. Les Saints Marthe, Marie-Madeleine et Lazare

Ces trois saints, vénérés et populaires, sont connus pour avoir respectivement fondé la vie monastique, porté les baumes utilisés pour le Christ lors de sa Passion et avoir été le premier évêque d’Aix-en-Provence ou de Chypre.

- Les trois saints Lazare, Marie-Madeleine et Marthe

L’abside

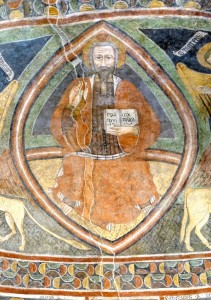

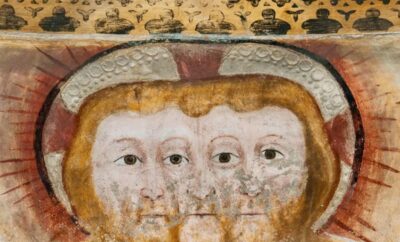

La voûte de l’abside est décorée de l’image du Christ en majesté, placée dans une mandorle et entourée des symboles des quatre Evangélistes : le Christ bénit de la main droite et tient dans la main gauche un livre portant l’inscription Ego sum lux mundi (Je suis la lumière du monde).

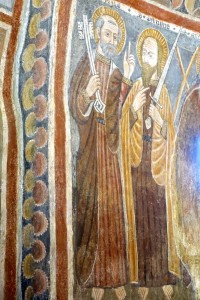

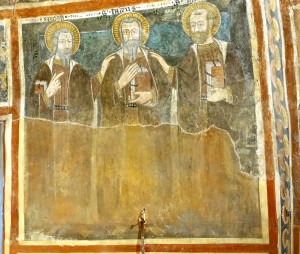

Sur les parois de l’abside on note les images des douze Apôtres, par groupes de trois.

- L’intérieur de la chapelle

- Le choeur

- Le Christ en majesté dans sa mandorle

- Les symboles des Evangélistes Jean (aigle) et Marc (lion)

- Les symboles des Evangélistes Luc (taureau ailé) et Matthieu (ange)

- Les Apôtres Pierre, Paul et André (ce dernier non visible sur l’image)

- Les Apôtres Jean, Thomas et Jacques

- Les Apôtres Philippe, Bartholomé et Matthieu

- Les Apôtres Simon, Thaddée et Mathias

La légende de Sainte Marie-Madeleine

L’intrados du choeur porte les images de la vie de Sainte Marie-Madeleine racontée, en quatorze tableaux, selon la tradition de la Légende Dorée de Jacopo da Varazze, du XIIIe siècle.

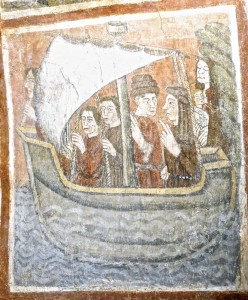

1.+2. Trois frères et soeurs, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, chassés de Jérusalem, partent à bord d’un bateau et après un périlleux voyage, débarquent à Marseille.

- Lazare, Marthe et Marie-Madeleine sont chassés de Jérusalem

- Après avoir pris la mer ils débarquent à Marseille

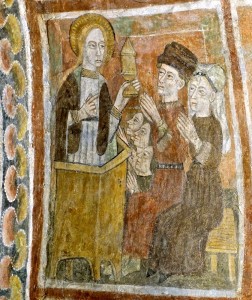

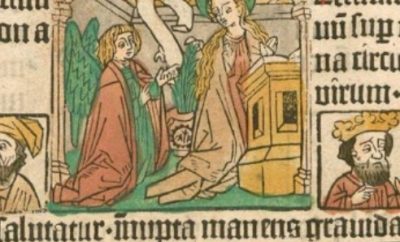

3.+4 A Marseille, en collaboration avec Saint Maximin, évêque d’Aix-en-Provence, Marie-Madeleine convertit le prince païen et son épouse au christianisme et les persuade de se rendre à Rome pour rencontrer St Pierre, puis en Terre Sainte avec l’épouse enceinte.

- Sainte Marie-Madeleine convertit les princes païens de Marseille

- Elle les persuade de se rendre à Rome puis en Terre Sainte

5.+6. Pendant le voyage, la princesse et l’enfant meurent ; ils sont laissés sur une île déserte et le prince poursuit son voyage vers Rome et Jérusalem.

- Après leur mort, la princesse et son enfant sont laissés sur une île déserte

- Le prince arrive à Rome où il rencontre St Pierre

7.+8..A son retour de Terre Sainte, le prince retrouve sur l’île son épouse et son fils ressuscités. La famille au complet poursuit son voyage de retour vers Marseille où elle est accueillie par Sainte Marie-Madeleine.

- Le prince accompagné de la princesse et du petit prince ressuscités retourne à Marseille

- A leur arrivée, ils sont accueillis par Sainte Marie-Madeleine

9.+10. La sainte prend congé de Saint Maximin et de sa soeur Marthe. Elle se retire dans une grotte, près du Massif de la Sainte Baume.

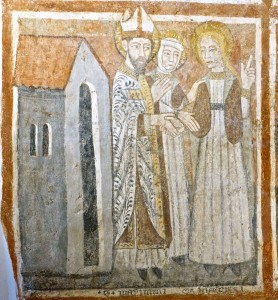

- La Sainte prend congé de l’évêque Maximin et de sa soeur Marthe

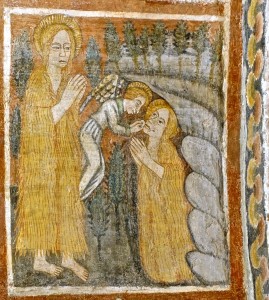

- Elle se retire dans la grotte de la Sainte Baume où elle est miraculeusement nourrie par un ange

11.+12. Après de longues années de vie en solitude, avant de mourir Sainte Marie-Madeleine demande à un moine d’appeler Saint Maximin ; averti par le moine, l’évêque se prépare à lui apporter les Sacrements.

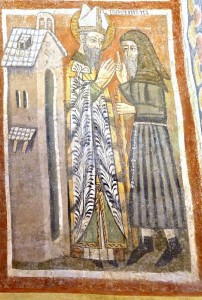

- Près de la mort, Sainte Marie-Madeleine demande à un moine d’appeler Saint Maximin

- Averti par le moine, l’évêque s’apprête à lui apporter les Sacrements

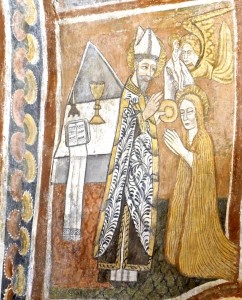

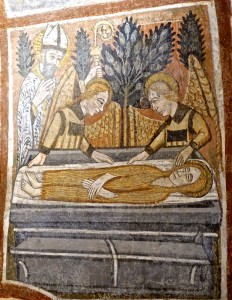

13.+14. Sainte Marie-Madeleine reçoit les Sacrements de la main de Saint Maximin et son âme s’envole aux cieux. Puis, deux anges déposent le corps de la Sainte au tombeau en présence de Saint Maximin.

- La Sainte reçoit les Sacrements de la main de l’évêque Maximin puis un ange transporte son âme au ciel

- Le corps de la Sainte est déposé au tombeau par deux anges en présence de Saint Maximin