Monastère de Mar Moussa el-Habashi

Monastère de Mar Moussa el-HabashiReligion | Syrie

Syrie : monastères et lieux de culte chrétiens/1Monastère de Deir Mar Moussa el-Habashi

Articles sur Syrie/Liban

Ce thème comprend les articles suivants :

– Syrie : brève histoire

– Syrie : les gens

– Syrie : Chrétiens et Christianisme

– Syrie : monastères et lieux de culte chrétiens/1

– Syrie : monastères et lieux de culte chrétiens/2

– Syrie/Liban : traces de civilisations anciennes/1

– Syrie/Liban : traces de civilisations anciennes/2

– Syrie : promenade entre mer, montagne et désert

– Syrie : Kfarbou, regards sur une communauté chrétienne

Syrie : monastères et lieux de culte chrétiens

La Syrie est le pays des premiers chrétiens et aussi l’un des pays où le monachisme a pris pied à partir des premiers siècles de l’ère chrétienne. Au Proche-Orient, dès le Ve siècle, le développement et l’institutionnalisation du christianisme se sont produits à travers une succession de conciles accompagnés de scissions et de la formation d’églises séparées par des points de doctrine (cf. art. Syrie : religions).

Certains monastères syriens remontent au IVe siècle; bien qu’ayant traversé des siècles d’histoire tourmentée ils continuent d’exister.

La présente série de deux articles porte sur cinq de ces monastères et églises : 1) Deir Mar Moussa el-Habashi, près de An-Nabk, 2) Sainte Thècle et Saints Serge et Bacchus à Maaloula, au pied des montagnes Qallamoun, le monastère Notre-Dame de Saydnaya et le monastère de St. Georges à Mechnayé (al-Mishtayeh).

La guerre d’agression que la Syrie subit depuis 2011 a laissé intact les premier et dernier alors que le deuxième et troisième ont subi les dévastations de groupes takfiristes qui se sont emparés de Maaloula en 2013 avant d’en être chassés en 2014 par l’armée syrienne.

Deir Mar Moussa el-Habashi (Monastère de Saint Moïse l’Abyssin)

Le site où le monastère a été bâti se situe près de la ville de An-Nabk, en bordure d’un désert, sur les flancs d’une montagne, à 1320 m d’altitude. Pourvu de citernes naturelles et de pâturages, il a longtemps abrité des groupes de chasseurs-cueilleurs et pasteurs d’ovins et caprins. On suppose que les Romains y ont construit une tour de guet.

Lors de l’émergence du monachisme chrétien, à partir des IIe et IIIe siècles, des ermites s’établirent dans les grottes présentes sur les lieux et créérent probablement un premier centre monastique.

La légende raconte qu’au Ve siècle, un prince abyssin, prénommé Moïse (Moussa), fils de roi, se fit ermite dans la région après avoir renoncé aux honneurs et au pouvoir dus à son rang et avoir rejoint la Syrie en traversant l’Egypte. Il aurait été martyrisé par des militaires byzantins ; lorsque sa famille récupéra son corps, par miracle le pouce se sépara de sa main droite et resta sur place comme une relique. Celle-ci est actuellement conservée dans l’église assyrienne de An-Nabk.

Les recherches archéologiques ont prouvé que le monastère remonte à la moitié du VIe siècle : il est mentionné dans un manuscrit syriaque de 575 apJC. L’église actuelle a été construite en l’an 1058 apJC, ses fresques datent des XIe, XIIe et XIIIe siècles.

Au XVe siècle, le monastère fut partiellement reconstruit et élargi. Abandonné dans la première moitié du XIXe siècle, le monastère ne survécut que grâce au pèlerinage annuel de la fête de Saint Moïse l’Abyssin, le 28 août.

La renaissance de Mar Moussa commença en 1982 avec l’arrivée sur place d’un jésuite italien, Paolo Dall’Oglio, qui s’intéressa à la remise en état des lieux. Dès 1984, avec l’appui des Etats syrien et italien, de l’église locale et d’un groupe mixte de volontaires, commença la reconstruction des bâtiments et la restauration des fresques. De nouveaux édifices furent construits en style ancien, adapté à l’environnement désertique, pour que la nouvelle communauté monastique, fondée en 1991, basée sur un travail de rapprochement entre chrétiens et musulmans, puisse accueillir des hôtes et des séminaires.

La guerre, qui débuta en 2011, eut pour conséquence la disparition du Père Dall’Oglio, probablement enlevé et tué par des takfiristes à Raqqa, ainsi que la raréfaction des visites du monastère. En 2012, un groupe d’hommes armés, probablement des takfiristes, fit irruption dans le monastère, séquestra moines et moniales et fouilla les locaux à fond. Ils quittèrent les lieux après quelques heures sans faire de dégâts. Depuis, le monastère, situé sur le front, bénéficia d’une sorte d’équilibre entre l’armée syrienne et les groupes takfiristes et ne fut plus inquiété jusqu’à la libération de la région.

Fin 2018, la communauté monastique restée sur les lieux comptait huit moines et moniales qui poursuivaient dans la mesure de leurs moyens l’oeuvre commencée en 1982.

Les fresques de Mar Moussa

L’église du monastère, construite en 1058 apJC, constitue un carré de 10×10 m et se subdivise en deux parties. La plus grande est une nef avec deux ailes, éclairée par une fenêtre à l’Est. La plus petite constitue le sanctuaire proprement dit et contient l’abside et l’autel ; elle est séparée du reste de l’église par une paroi en pierre et bois.

A ce jour, on a découvert plusieurs couches de peintures datées de la moitié du XIe siècle à la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle.

Il est vraisemblable que d’autres fresques, plus anciennes, puissent encore être découvertes lors de restaurations futures.

- Désert près de Mar Moussa

- L’Ancien et le Nouveau monastère au fond du vallon

- L’Ancien monastère Mar Moussa avec ses terrasses en pierre

- Bâtiments conventuels

- Ancien et Nouveau monastère

- Passerelle de l’ancien monastère au nouveau

- Nouveau monastère

- Plaques funéraires

- Le désert vu du monastère

L’église du monastère

Vue du sanctuaire avec l’abside et l’autel; il est séparé du reste de l’église par une paroi en pierre et bois

- Vieilles Bibles devant l’autel

Les fresques

Jugement dernier : vue d’ensemble

Le Jugement dernier couvre toute une paroi de l’église et est la principale fresque restaurée. Au sommet se trouve une peinture en mauvais état représentant probablement le Christ remettant à Pierre les clés du Royaume; à gauche on distingue Paul.

Sous la fenêtre on voit une croix avec les symboles de la Passion du Christ, clous, échelles et couronne d’épines. Sous le trône, avec ses coussins et tapis à la mode orientale, on aperçoit un linceul blanc symbolisant la Résurrection du Christ. A droite et à gauche du trône se tient un groupe de douze personnes : dix apôtres et évangélistes, ainsi que Pierre et Paul.

Puis la scène se subdivise en deux parties : à gauche le Paradis, à droite l’Enfer. Entourant une niche qui abritait vraisemblablement les reliques de Mar Moussa (Saint Moïse) on distingue la balance de la justice divine actionnée à gauche par l’ange de l’intercession, à droite par un diablotin.

- La croix du Christ et le linceul blanc. Sous la croix, Adam et Eve prient pour leurs enfants

- En haut, apôtres et évangélistes fonctionnant comme juges; en bas, les âmes des sauvés entre les bras de Marie et des Prophètes Abraham, Isaac et Jacob

- Paradis : à gauche, l’ange de l’intercession abaisse le plateau des bonnes actions de la balance divine

- Paradis : deux anges soufflent dans les trompettes du jugement; à gauche, les prophètes Moïse et Elie, David et Salomon, avec les pères de l’Eglise

- Paradis : St. Pierre ouvre le portillon du Paradis avec une clef blanche; les martyrs St. Etienne et St. Jacques entrent en premier, avec quatre moines syriens et trois nonnes

- Paradis : les Pères de l’Eglise

- Enfer : en haut, les apôtres et évangélistes fonctionnant comme juges, avec Pierre et Paul; en bas, des évêques subissant la peine du feu et pleurant des larmes amères

- Enfer : au milieu à gauche Satan étrangle un individu impie; en haut et au milieu, des pécheurs appartenant à différentes cultures et religions souffrant d’une forte pluie de feu

- Enfer : en haut à gauche, un diablotin avec une langue rouge de scandales et de mensonges actionne le plateau de la balance consacré aux mauvaises actions. Près de lui quatre pécheurs enveloppés comme des momies, avec les symboles de leurs péchés attachés à leurs cous. Le premier adorait l’argent, le deuxième était violent, le troisième était un usurier et le dernier un commerçant malhonnête. En bas, un rang d’hommes et de femmes nus attachés avec des chaînes, avec des serpents pénétrant dans leurs corps par les orifices des sens, représentent la condamnation de l’adultère et de la fornication

- Enfer : damnés hommes et femmes

Les Saintes et Saints

- Saintes

- Saints

- Saint Siméon, le stylite

Autres fresques

- Marie (au centre) entourée des pères de l’Eglise (dans l’abside derrière l’autel)

- Fresque d’en-haut : Saint martyre chevauchant en direction de l’Est. Fresque d’en-bas : évangéliste regardant une page céleste et la copiant

- Evangéliste regardant une page céleste et la copiant

- Evangéliste regardant une page céleste et la copiant

- Saint Bacchus, martyre, à cheval

- Saint martyre à cheval

- Saint martyre à cheval traversant un cours d’eau poissonneux (seule la partie inférieure de la fresque a été conservée)

- St. Jean Baptiste

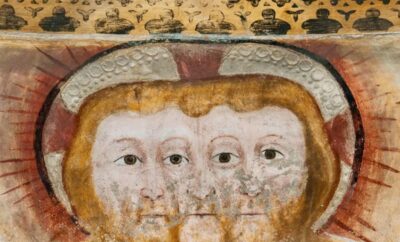

- La Trinité : Dieu, le Christ et le Saint Esprit

- Jésus Christ, les Apôtres et Evangélistes inaugurant le temps de l’Eglise

2 Comments